|

|

|

||

| ㆍ작성일 : 2017-11-14 (화) 08:59 | ㆍ조회 : 3243 | |

002.jpg (671KB) (Down:547) 002.jpg (671KB) (Down:547) |

||

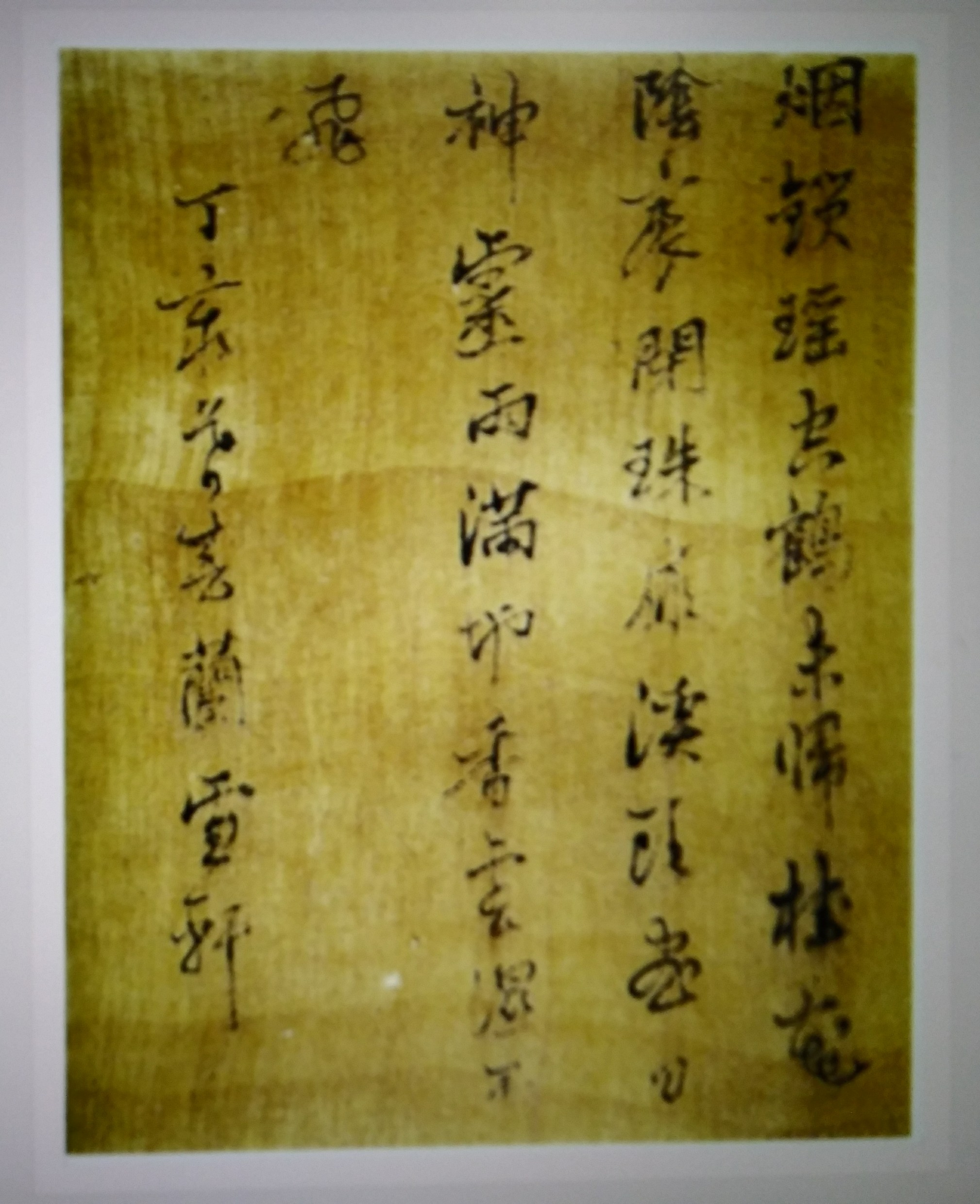

허난설헌(許蘭雪軒)의 글씨 칠언시(七言詩) 비단바탕에 쓴 묵서로써 21.6×17.0㎝의 크기로 3ㆍ1운동 시개 민족대표 33인의 한 사람이었고 독립운동가이자, 한국 미술사 연구의 시조로 불리는 위창(葦滄) 오세창(吳世昌ㆍ1864~1953) 이 편찬한 『근역서휘』에 들어있는 작품입니다. 이 서책은 현재 서울대학교 박물관에 소장되어 있습니다. [글씨의 원문과 내용] 烟鎻瑤空鶴未歸(연쇄요공안미귀) 연기를 가두는 맑은 하늘에 학은 아직 돌아오지 않는데, 桂花陰裡閉珠扉(계화음이폐주비) 계수나무 꽃그늘 속에 붉은 문이 닫혔네. 溪頭盡日神靈雨(계두진일신령우) 시냇가에는 종일토록 신령스러운 비가 오는데, 滿地香雲濕不飛(만지향운습불비) 땅에 가득한 향기가 구름이 젖어 있어 나르지 않네. 丁亥暮春 蘭雪軒 정해년(1587년) 늦은 봄 난설헌 * 瑤空(요공) : 맑은 하늘 * 盡日(진일) : 종일. 진종일 허난설헌(許蘭雪軒, 1563 ~ 1589) 본관 양천(陽川). 호 난설헌(蘭雪軒). 별호 경번(景樊). 본명 초희(楚姬). 명종 18년(1563년) 강원도 강릉(江陵)에서 출생하였다. 《홍길동전》의 저자인 허균(許筠)의 누나이다. 이달(李達)에게 시를 배워 8세 때 이미 시를 지었으며 천재적인 시재(詩才)를 발휘하였다. 1577년(선조 10) 15세 때 김성립(金誠立)과 결혼하였으나 원만하지 못했다고 한다. 연이어 딸과 아들을 모두 잃고 오빠 허봉이 귀양을 가는 등 불행한 자신의 처지를 시작(詩作)으로 달래어 섬세한 필치와 여인의 독특한 감상을 노래했으며, 애상적 시풍의 특유한 시세계를 이룩하였다. 허난설헌이 죽은 후 동생 허균이 작품 일부를 명나라 시인 주지번(朱之蕃)에게 주어 중국에서 시집 《난설헌집》이 간행되어 격찬을 받았고, 1711년 분다이야 지로[文台屋次郞]에 의해 일본에서도 간행, 애송되었다. 선조 22년(1589년) 27세로 요절하였으며 유고집에 《난설헌집》이 있다. 작품으로는 시에 《유선시(遊仙詩)》 《빈녀음(貧女吟)》 《곡자(哭子)》 《망선요(望仙謠)》 《동선요(洞仙謠)》 《견흥(遣興)》 등 총 142수가 있고, 가사(歌辭)에 《원부사(怨婦辭)》 《봉선화가》 등이 있다. 『근역서휘(槿域書彙)』 오세창(吳世昌)이 고려(高麗) 말(末)에서 대한제국(大韓帝國) 말(末)까지 선인(先人)들의 필적(筆跡)을 모아 엮은 서첩. 3책 수록된 필적은 거의 600여 년에 걸치는 것으로, 신분상으로 볼 때는 국왕(國王)의 어필을 비롯하여 각계 유명(有名) 인사들의 書簡(서간), 詩軸(시축), 文稿(문고) 등으로부터 중인과 천민에 이르기까지 광범위하게 수집되어 있다. 오세창은 이 서첩 외에 《근묵(槿墨)》, 《근역서화징(槿域書畵徵)》 등도 엮었다. 행초서로 적혀 있는 칠언절구의 이 시는 허난설헌이 직접 지은 시로써 내용이 매우 서정적이면서도 애잔함이 스며있는 명작입니다. 글씨의 말미에 이 글은 정해년 봄에 썼다고 적혀 있으므로 이는 서기 1587년으로써 허난설헌이 사망하기 2년 전에 쓴 글씨이므로, 자식이 모두 사망하고 시댁에서 핍박을 받으며 고통스러운 나날을 보낼 때 적은 시로 추정되는데, 이러한 생활의 고통을 통해 빛나는 명작의 시가 탄생되었습니다. |

|

|