번역문

강릉 부사 유인길이 임기를 마치자 명삼(明蔘) 32냥을 내게 넘겨주며 말하였다.

“이것은 공물로 바치고 남은 것입니다. 서울로 돌아가는 보따리를 번거롭게 하고 싶지 않으니, 그대가 약용으로 쓰십시오.” 나는 “감히 사사로이 쓸 수는 없으니, 이 고을의 학자들과 같이 쓰고 싶소”라고 말하고, 상자에 담아 서울로 돌아왔다.

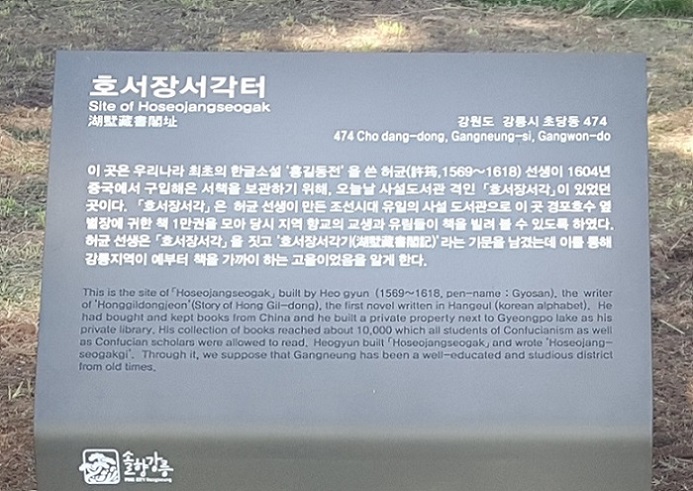

내가 마침 명나라 사신으로 갈 일이 있어 그것으로써 육경(六經), 사서(四書)를 비롯해 『성리대전』 『좌전』 『국어』 『사기』 『문선』과 이백·두보·한유·구양수의 문집, 그리고 사륙변려문, 『통감』 등의 책을 연경에서 구해 왔다. 이 책들을 바리바리 실어 강릉 향교로 보냈는데, 향교의 선비들은 논의를 거치지 않았다 하여 사양하였다. 나는 경포 호숫가에 있는 별장으로 가서 누각 하나를 비워 그곳에 책을 수장하였다. 고을의 선비들이 빌려 읽고자 하면 읽게 하였으며, 다 읽으면 반납하도록 하였다. 이렇게 하여 공택산방*의 고사와 같게 되었으니 유인길 부사가 학문을 일으키고 인재를 양성하려는 뜻을 이루었다고 할 수 있다. 만약 의관과 문필을 갖춘 선비들이 이곳을 찾아 숲속 나무들처럼 줄을 이어 옛날 융성하던 시절처럼만 된다면 나도 기여한 공로가 있지 않을까. 이 어찌 행운이 아니겠는가?

*공택산방(公擇山房) : 송나라 이상(李常, 1027~1090)이 세운 이씨산방(李氏山房)을 가리킨다. 자(字)가 공택인 이상은 젊었을 때 여산(廬山)의 백석승사(白石僧舍)에서 공부하였다. 과거에 급제하고 나서 장서 1만 권을 그곳에 기증하면서 ‘이씨산방’이라 이름 붙였다. 이상의 친구 소동파가 지은 「이군산방기(李君山房記)」가 『고문진보』에 실려 있다.

원문

(柳侯寅吉)瓜滿回也, 以明蔘三十二兩付不佞曰, 此貢羨也, 不欲累歸橐子, 其充藥籠之用. 不佞曰, 不敢私也, 願與邑學子共之, 笥而歸都下. 因朝价之行, 購得六經四子性理左國史記文選李杜韓歐文集四六通鑑等書於燕市而來, 以騾馱送于府校. 校儒辭以不與議. 不佞就湖上別墅, 空一閣藏之. 邑諸生若要借讀, 就讀訖還藏之, 如公擇山房故事, 庶以成柳侯興學養才之意. 俾衿裾鉛塹之士, 比踵林立, 如古昔盛時, 則不佞與有其功, 不亦幸歟.- 허균(許筠,1569~1618), 『성소부부고(惺所覆瓿稿』 권6 「호서장서각기(湖墅藏書閣記)」

해설

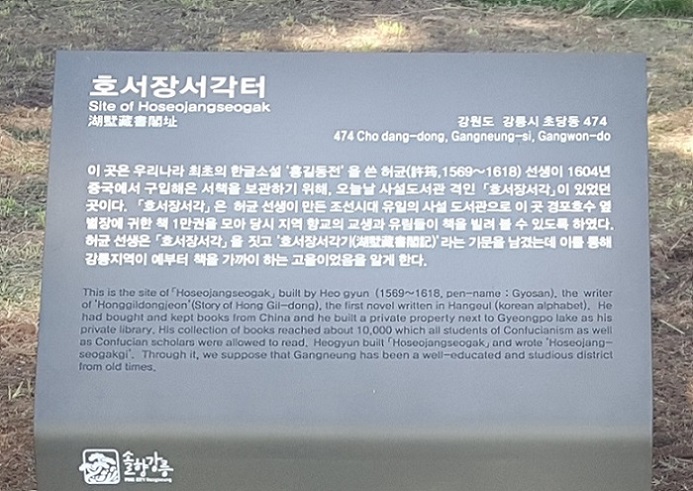

허균은 1614년과 1615년 두 차례에 걸쳐 명나라를 다녀왔다. 처음 사행은 성절사로, 다음에는 진주사의 직책을 띠었다. 두 번의 사행에서 그는 수많은 책을 사서 귀국하였다. 들여온 책이 만 권을 넘었다고 하니 엄청난 양이었다. 구입 자금은 어디에서 나왔을까. 사재도 덜어 썼겠지만, 온전히 개인 돈으로 충당하기에는 버거웠을 것이다. 역사학자 이이화 선생은 『허균의 생각』에서 ‘이리저리 우려낸 공금에서 사 온 것이 아닐까?’라고 추정했다. 실제 『광해군일기』 8년(1616) 11월 4일자에는 허균이 5,000냥의 공금을 도용했다는 기록이 나온다.

허균은 「호서장서각기」에서 강릉 부사 유인길이 임기를 마치고 돌아가는 길에 준 명삼 32냥을 팔아 사행 때 책을 구입하였다고 밝혔다. 명삼의 가격이 어느 정도인지는 몰라도 책을 사는데 큰 보탬이 되었을 것이다. 대단한 독서광이었던 허균이 사들인 명나라 서적들을 두루 섭렵했으리라는 것은 불문가지다. 시비평집 『학산초담』과 『성수시화』, 시선집 『국조시산』, 자찬문집 『성소부부고』, 소설 『홍길동전』 등에는 그의 독서 편력이 녹아들어 있다. 소품집 『한정록』에는 인용된 중국 도서가 무려 100종 가까이 된다.

중요한 사실은 허균이 자신의 장서를 혼자 독점하지 않고 공유하려 했다는 점이다. 오늘날 공공도서관의 개념을 생각한 것이다. 우리나라에서 ‘도서관’ 명칭이 공식적으로 사용된 것은 1906년 대한도서관이 설립될 무렵이다. 그렇다고 도서관의 기능마저 없었던 것은 아니다. 고려 때 국자감에 설치된 문고(文庫)나 조선 성종 때 성균관에 세운 존경각(尊經閣)은 명칭은 다르지만 모두 도서관이다. 또 합천 해인사의 장경각(藏經閣)은 세계 최대 규모의 불교전문 도서관이라고 할 수 있다.

허세광

허세광