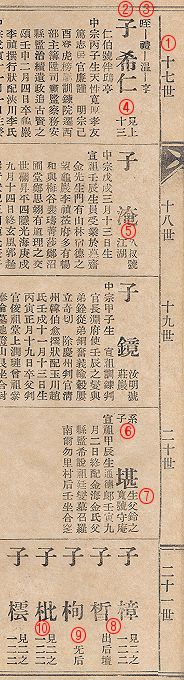

요즈음 족보(族譜)를 보는 방법을 몰라 자녀들에게 집안의 내력을 설명 못하는 사람들이 많다. 그것은 젊은세대들이 족보(族譜)에 관심이 없는 것도 있겠으나, 정작 낡은 유물이나 봉건사상쯤으로 도외시하는 한자(漢字)나 옛것에 관한 교육의 부재에도 문제가 있다 할 것이다. 조상의 얼이 담겨있는 귀중한 보첩(譜牒)을 경건한 마음으로 모셔야 하고, 소중히 간직하기 위해서는 족보 편수하는 방법이나 구성, 체재 등 열람하는 방법을 숙지 하여야 한다. 족보 보기 실례 아래의 이미지는 양천허씨세보(기해중간) 권1의 46쪽을 편집한 것으로 파계도에서는 무안공파(대제학공富 7세손希仁파) 부분이다.

이름의 왼쪽에 씌인 자잘한 글자들의 내용을 보자. 무엇을 기록하고 있는지. 20세 감(堪)의 내용은 아래와 같다.

한편, 여자[女息]에 관한 자료는 女尹世忠 坡平人父鎔周子進浩 등 출가하여 (사위는) 윤서충, 파평윤씨이고 부는 용주이며 자(외손자)는 진호이다 - 출가한 딸의 배우자, 즉 딸의 이름은 없고 사위의 성명만 기록되어 있는데 남녀불평등의 사회적 산물로 현대에는 딸의 이름과 사위의 이름을 함께 기록해야 함이 마땅하다 할 것이다. ◈ 족보란? ◈ 족보를 보면 序文(서문=머리말)이 나오는데, 이는 자랑스러운 가문과 조상의 숭고한 정신을 고취시키고 족보 간행의 중요성과 당위성을 강조하는 글이며, 족보의 이름은 OO譜(예를들어 庚午譜=경오보)라하여 족보 간행년도의 간지를 따 족보의 명칭으로 삼는다. 본문에는 始祖(시조)와 鼻祖(비조)로부터 시작하여 가로 1행(단)을 같은 代(대)로 하여 보통 5~6단으로 되어 있는데 기록내용을 보면 처음에 이름자가 나오고 字(자)와 號(호)가 있으면 기록한다. 이어서 출생과 사망연도가 표시된다. 20세 이전에 사망하면 夭折(요절)이란 뜻의 早夭(조요)라 표시하고 70세가 되기전에 사망하면 享年(향년), 70세가 넘어 사망하면 壽(수)라 하고 旁書欄(방서란)에 기록한다. 諡號(시호)와 官職(관직)이 있으면 기록되고 妃匹(비필)이라하여 배우자를 표시하는데 보통 配(배)자 만을 기록하며 배우자의 본관성씨와 그 아버지의 이름자와 관직이 기록된다. 또한 묘소가 기록되는데 소재지와 方位(방위) 그리고 石物(석물) 등을 표시하며, 합장 여부 등도 기록하는 것이 보통이다. 가끔 出后·出繼(출후·출계)라고 나오는데 이것은 다른 집으로 養子(양자)를 간 경우이고, 양자로 들어온 사람은 繼子(계자) 또는 系子(계자)라 기록되며, 생부(生父)를 기록한다. 옛날에는 女息(여식,딸)의 이름은 족보에 기록하지 않고 대신 남편의 성명을 원용(援用)하고 남편의 본관성씨와 자식들의 이름만 족보에 올랐으나, 요즘들어 딸의 이름과 생년월일, 남편, 자식들까지 올리는 족보가 많아졌다.

◈ 족보를 보려면 ◈ 의외로 많은 분들이 본인과 부친 및 조부(祖父)등의 이름만으로 "내가 어느파(派)인가?" 라고 묻는 경우가 많다. 그러나 이름자 몇개로 족보에서 어느파인가를 확인하는 일은 사실상 불가능에 가깝다 할 것이다. 족보에서 "나"의 위치와 조상을 찾아보려면 다음 사항을 알아야 한다. 첫째 족보를 보려면 '나'가어느 파에 속해 있는지를 알아야 편리하다. 만일 파를 알지 못할 경우는 조상이 어느 지역에 살았고 그 지방에 어떤 파가 살았던가를 알아야 한다. 그래도 파를 모를 때는 부득이 씨족 전체가 수록되어 있는 대동보를 일일이 뒤적여 확인하는 방법 외에는 다른 도리가 없다. 둘째 시조로부터 몇 세인지를 알아야 한다. 족보는 횡으로 단을 갈라서 같은 세대에 속하는 혈손을 같은 단에 횡으로 배열하였으므로 자기 세의 단만 보면 된다. 만일 세수를 모르면 항렬자로 세수를 헤아려야 한다. 셋째 항렬자를 알아야 하고 족보에 기록된 이름을 알아야 한다. 예로부터 가정에서 부르는 이름에 항렬자를 넣지 않았더라도 족보에 실을 때는 대개 항렬자를 넣은 이름을 실었으니 이를 알아야 한다. 위의 세가지는 족보를 보는 기본 요건으므로 필수적으로 알아야 합니다. ◈ 족보의 기원(起源) ◈ 보첩은 원래 중국의 6조(六朝)시대부터 시작되었다고 한다. 이는 제왕연표(帝王年表: 왕실의 계통)를 기술한 것이었으며, 개인적으로 보첩을 갖게 된 것은 한(漢)나라 때 관직등용을 위한 현량과(賢良科)제도를 설치하여 응시생의 내력과 그 선대(先代)의 업적등을 기록한 것이 시초가 된다. 특히 북송(北宋)의 대문장가인 3소(소순,소식,소철)에 의해서 편찬된 족보는 모든 족보의 표본이 되어왔다. 우리나라에는 고려 왕실의 계통을 기록한 것으로 의종(毅宗)때 김관의(金寬毅)가 지은 [왕대종록(王代宗錄)]이 그 효시(嚆矢)라 할 수 있다. 또한 사대부의 집에 서는 가승(家乘)이 전해 내려왔는데, 체계적으로 족보의 형태를 갖춘 것은 조선 성종 7년(成宗 7 : 1476)에 발간된 안동권씨 성화보(安東權氏 成化譜)이고, 지금과 같이 혈족(血族)전부를 망라한 족보는 조선 명종(明宗)때 편찬된 문화유씨보 (文化柳氏譜)로 알려져있으며 지금까지 전해온다. ◈ 보첩의 종류 ◈ 1. 대동보(大同譜) 같은 시조(始祖) 밑의 중시조(中始祖)마다 각각 다른 본관을 가지고 있는 씨족간에 종합 편찬된 족보이다. 즉 본관은 각기 다르되, 시조가 같은 여러 종족이 함께 통합해서 만든 보책(譜冊)이다. 2. 족보(族譜) 관향(貫鄕)을 단위로 같은 씨족의 세계(世系)를 수록한 보첩으로, 한 가문의 역사 를 표시하고 가계(家系)의 연속성을 나타내는 보책(譜冊)이다. 3. 세보(世譜)와 세지(世誌) 한 종파(宗派)이상의 동보(同譜)·합보(合譜)로 편찬되었거나, 어느 한 파속(派屬) 만이 수록되었을 경우이며, 이를 세지(世誌)라고도 한다. 4. 파보(派譜) 시조로부터 시작하여 어느 한 파속(派屬)만의 명·휘자(名·諱字:이름자)와 사적(事 蹟)을 수록한 보책(譜冊)이다. 5. 가승보(家乘譜) 본인을 중심으로 편찬하되, 시조로부터 시작하여 자기의 직계존속(尊屬:자기의 윗대) 과, 비속(卑屬:자기의 아랫대)에 이르기까지 이름자와 사적(事蹟)을 기록한 것으로 보첩편찬의 기본이 되는 문헌이다. 6. 계보(系譜) 한 가문의 혈통관계를 표시하기 위하여 이름자만을 계통적으로 나타내는 도표(圖表) 로서, 한 씨족 전체가 수록되었거나 어느 한 부분이 수록된 것이다. 7. 가보(家譜)와 가첩(家牒) 편찬된 형태나 내용의 표현이 아니라 집안에 소장되어 있는 보첩을 말한다. 8. 만성보(萬姓譜) 만성대동보(萬姓大同譜)라고도 하며, 모든 성씨의 족보에서 큰 줄기를 추려내어 집성 (集成)한 책으로 족보의 사전(辭典)구실을 하는 것이다. |

|

|

|